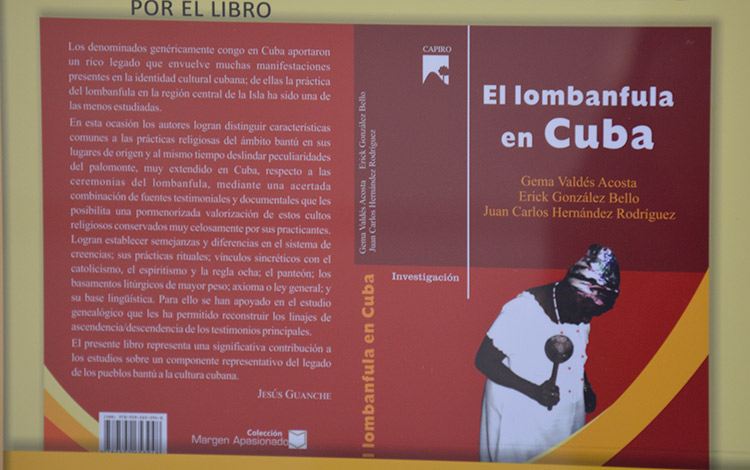

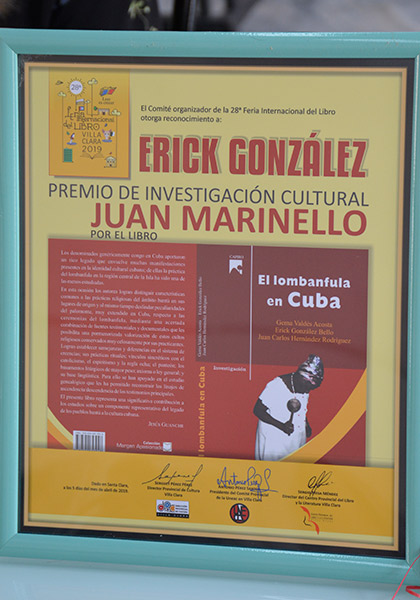

Como parte de las actividades que prestigian la 28 edición de la Feria Internacional del Libro en Santa Clara se incluye la presentación del libro El lombanfula en Cuba de Gema Valdés, Erick González y Juan Carlos Hernández. Este título que estudia un sistema de creencias acuáticas de origen bantú en la provincia fue reconocido con el premio de investigación cultural Juan Marinello en 2018. Vanguardia conversa con la profesora de la carrera de Letras de la facultad de Humanidades de la Universidad Central «Marta Abreu » de Las Villas, Gema Valdés, coautora de la obra.

«El libro es relativamente ameno de leer. No está realizado por creyentes o practicantes, pero un practicante puede leerlo. Éste es un sistema no sangriento. No hay sacrificios, todo se trata del agua. Ella es la que purifica y esto llama la atención ».

¿Cómo se gestó la idea de realizar una investigación sobre un sistema religioso tan poco estudiado como el lombanfula?

En un evento de Casa de ífrica en La Habana, los tres autores nos dimos cuenta que teníamos información de interés sobre el tema y pensamos en hacer un libro juntos. Simplemente soñamos. Nadie nos dijo que hiciéramos este trabajo, ni se nos orientó por la universidad o por cultura. Este libro salió de un deseo de los tres. Nos pusimos a trabajar cada cual en la parte que más podía aportar y así comenzó todo, fuera de planes de trabajo, fuera del cumplimiento de fechas. Nuestro libro es un compromiso con la cultura.

¿Desde cuándo se tiene referencia de este conjunto de prácticas de origen africano?

En la década del 70 yo hice trabajo de campo en Remedios y no se conocía esta creencia, no me hablaron de ella y ya existía. La palabra lombanfula no salió a relucir por mis informantes. En la década de 1980 asesoré otro trabajo en esta zona y no se mencionó esto. Este sistema comienza a relucir, con una familia de Placetas. Tres exestudiantes míos trabajaron con una familia que practicaba una religión llamada lombanfula. Ellos se dieron cuenta de que estaban en presencia de una creencia de la cual no existía información. Yo los admiro mucho por haber investigado dentro de sus posibilidades. Publicaron un folleto y pidieron a Cultura que declarara como «memoria viva » a esa familia.

¿Cuánto tiempo tardó el proceso investigativo?

Estuvimos trabajando alrededor de tres años. Lo presentamos a la editorial Capiro, encontramos una magnífica editora como Rebeca Murga, una correctora como Yamilé Pérez, que veía esa información con otros ojos y nos daba determinadas sugerencias. Entonces se publicó el libro el año pasado. Realmente, nos sentimos muy satisfechos con sus resultados.

¿En qué se centra la investigación?

En estudiar, profundizar sobre este sistema religioso cultural tan interesante fue el objetivo fundamental del libro. El lombanfula es un sistema religioso del cual se habían hecho trabajos muy importantes. Sin embargo existían muchos enigmas que científicamente no se habían logrado resolver.

«Se trata de un sistema que en Cuba se ha mantenido críptico, cerrado. No es como las otras religiones de origen africano en las que, si existe el interés de la persona, puede seguir un mecanismo para pertenecer a la religión y nadie se puede oponer. Con el lombanfula no pasa así. Es a través de la familia, teniendo en cuenta su concepto africano. Por eso establecimos vínculos entre este tipo de prácticas en la zona norte de la región central de Cuba. Es decir, Vueltas, Placetas y Remedios. Esas familias tuvieron un vínculo ancestral. Este sistema no incluye solamente religión, incluye danza, cantos y ceremonias a las que pueden asistir todos ».

¿Resultó complicado el acercamiento a las familias que lo practican?

Sus practicantes son crípticos con respecto a la entrada a la religión, pero nos ofrecen toda la información que necesitamos. Ellos mismos no saben de la importancia de los sueños en estas creencias. No dominan la historia vinculada a las mujeres embarazadas que tienen sueños con ríos o serpientes y entran a esta religión.

«Ellos saben que se trata de una tradición ancestral y de familia, pero no conocen sobre su origen, encontrado en ífrica. Yo estuve en esta zona del continente. En todas las religiones existen vínculos con las fuerzas de la naturaleza entre las que se encuentra el agua. Se trata esta sustancia como una forma de pureza. En Cuba no conocíamos este sistema tan coherente. Lo teníamos delante de nosotros y no pudimos darnos cuenta antes de su valor antropológico ».

¿Cuán difícil resultó el proceso de concepción de la investigación entre sus tres autores?

Nosotros nos habíamos visto en varios eventos científicos. Habíamos presentado libros independientemente en otras ferias del libro. Yo vengo de la academia, Erick es el director del museo de las parrandas y Juan Carlos es el especialista principal de ese propio lugar.

«Yo recuerdo que nos pasamos unas vacaciones en la biblioteca Martí, trabajando los tres juntos. Ante la crítica del otro, repetimos secciones que no estaban claras. Nos pusimos a estudiar todos los aspectos vinculados aún a una creencia acuática de origen bantú. Era algo novedoso que no se había recogido en otras partes de Cuba o en América ».

«No nos resultó complicado conjugar los tres puntos de vista. Simplemente ajustamos estilos y fuimos responsables de todo. Nosotros no tenemos en el libro un capítulo hecho por una sola persona. Los tres somos autores desde la primera línea hasta la última. Trabajamos de una forma muy autocrítica ».

¿Les tomó por sorpresa el premio?

De buenas a primeras, el libro ha ganado una gran connotación. Los libros de nuestra esfera no son como los de literatura. Demoran en ser utilizados e incorporados a la información científica. Tú no sabes cuántas veces recibo correos o llamadas telefónicas preguntando sobre vías de obtener el libro. En el instituto Juan Marinello vieron ese valor de antropología cultural. Vieron un libro en el que se unieron distintos saberes de personas con distintas formaciones y eso hace falta en la ciencia. La mirada que le ponen Erick y Juan Carlos a su información en Remedios no es la misma que le pongo yo desde el punto de vista de la antropología y la lingí¼ística.

«En 2018, el mismo año en que se publicó el libro, fue premiado. Los jurados que trabajaron en este premio le dan mucho prestigio. Consideraron, sobre todo, la creatividad metodológica que está presente en el libro. Al tener cada uno de sus autores una formación distinta me brinda esta posibilidad. Quizás sólo un antropólogo no le hubiese otorgado esta forma. Uno de los jurados del premio quedó asombrado por conocer un sistema religioso africano donde no hay sangre. Todo es pacificador, punto de purificación. No hay sangre, no hay violencia .Es una creencia extraordinaria e interesante. La teníamos en Cuba y no la conocíamos ».

Como equipo de investigación, ¿tienen otros proyectos?

Este equipo que hemos logrado quiere seguir investigando sobre la africanía. Nosotros seguimos soñando. Queremos montar en el museo de Remedios una sala sobre el legado africano en la cultura del municipio. Queremos conectarla con las parrandas, con la cultura de ese lugar. Por ahora tenemos la satisfacción de haber presentado nuestra investigación en esta feria del libro.