Santa Clara y su historia «antigua », o menos cercana en el tiempo, asombran. Los pasajes menos manoseados tienen urgencia de reclamos e interpretaciones explicativas. Muchos permanecen ocultos en papelerías fundacionales de tres siglos atrás. Todos precisan de detalles y argumentaciones. Al contextualizarlos tienden un puente dirigido hacia el presente y su contemporaneidad: fundamentan cómo se formó la manera de pensar con cierta irreverencia en el coterráneo forjado en estas tierras.

Desde esa óptica se penetra en acontecimientos referidos a la idiosincrasia y la identidad cultural. Son dos fenómenos que transitan juntos en el epicentro psicológico de lo después denominado como cubano. Es vital la manera de escarbar, o de inquirir, en lo encubierto. Constituye, por tal razón, el signo de una hermenéutica, o de un inequívoco y plausible cimiento de definición.

Por fortuna hay una avalancha sostenida en repasos diferentes. Todos tienden a los detenimientos previos a esas edificaciones que ahora ofrecen afeites transformistas, o cuando apenas por entonces constaban los inexistentes espacios jurisdiccionales. En tanto llegaron las huellas histórico-culturales desplazadas, allá en 1607, hacia la primera división político-administrativa colonial.

La Isla, entonces, fue fragmentada en dos gobiernos, uno radicado en La Habana, el rector, y otro de guerra, en Santiago de Cuba. Todos eran dependientes de la Audiencia de Santo Domingo, mientras la jurisdicción de San Juan de los Remedios del Cayo, la progenitora de la futura región logocéntrica y mediterránea de Santa Clara, quedó excluida de un acatamiento específico.

Años después, en 1621 se corrigió el error, y se agregó a La Habana. Sin embargo, no hubo cotos al «libertinaje » que propagó la manera de ser y actuar de los vecinos al amparo de un Cabildo que efectuaba «reuniones » y «tomaba » decisiones a su antojo. No fue hasta 1827 que Dionisio Vives, el Capitán General, organizó el Departamento Central, subordinado desde Trinidad a La Habana.

En 1851 viene otra ocurrencia a la demarcación. Gutiérrez de la Concha, el Capitán General, decidió que la parte céntrica de la Isla se uniera a la occidental. Los cambios, por supuesto, afianzaron una manera de deliberar en el libre albedrío. Fue un laissez faire, como «dejar hacer » en la composición político-económico. El pensamiento de los decisores de Santa Clara, ya fragmentada antes en territorios correspondientes a las jurisdicciones de Cienfuegos y Sagua la Grande, se acentúo hacia las «periferias » y el anhelo imposible por los ámbitos marítimos.

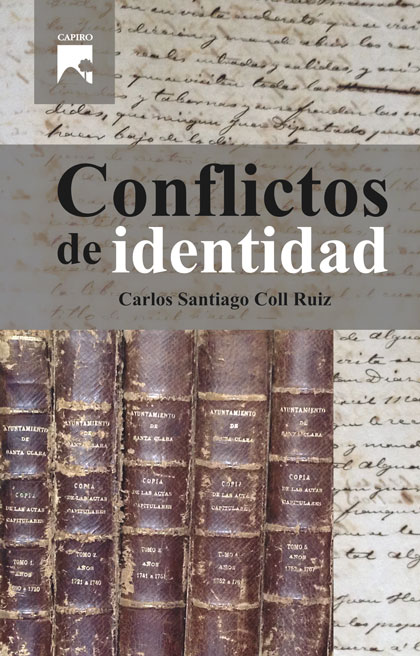

Con los Conflictos de identidad (Capiro, 2017), de Carlos Santiago Coll Ruiz, hay un paso, tal vez otro, en el anuncio a la sostenida irreverencia y el sentido contestatario de los nacidos en la localidad. Surge un «poco caso » a disposiciones y ordenanzas impuestas por las autoridades españolas. Un ímpetu de individualidad se imputó a Santa Clara, un territorio en el cual siempre se “rumió†en consolidarlo al exterior. Hubo una alarma en la pugna con todos los contrarios.

De un lugar, Remedios y el hálito que trajeron las familias fundadoras, jamás podrá desprenderse el sueño. Nadie negará que se corresponda con el desgajamiento que suscitó hacia el interior, tierra adentro, como advierte el investigador.

Años duraron. El 15 de julio de 1941, Santa Clara inauguró la Avenida San Juan de los Remedios, ruta después de muchos nombres. Ahora la inscripción, en relieve, en placa de madera embadurnada en cuanta pintura existe en construcción pública, está escondida. Entonces fue cuando el acercamiento entre ambos pueblos marcó un sentido más perfectible en los decisores gubernamentales.

Todavía la «lámina » permanece dormida. Cuando se rememora el encuentro, allá en el Puente de La Cruz, los congregados en la celebración posterior a la llegada del aniversario 300 de la ciudad, apenas echaron un vistazo o compensaron un diálogo con el letrero. Creo, incluso, que muchos jamás han mirado hacia allí.

Es como lo no existente. ¿Será sentido de audacia, desconocimiento, y hasta indiferencia? No, sencillamente de inconsistencia por un fragmento de nuestra historia pasada en una ciudad, Santa Clara, que todos los días se torna más anárquica y desordenada.

La reciente publicación y advertencia de la editorial Capiro, con Conflictos de identidad, es prueba elocuente de cuánto necesitamos todos de indagaciones en los orígenes históricos. Pondríamos un coto al desconcierto de copias miméticas despojadas del razonamiento.

El escritor Coll Ruiz, y su apoyatura teórica, a partir de las Actas Capitulares del primer siglo de fundación de Santa Clara, reemprenden las llamas de un estudio que sirve, tanto a especialistas como a lectores comunes, para explicar desde el pasado aspectos inherentes a la psicología del presente. En tal razón, al volver una contemplación a la ciudad, no olvidamos a un erudito, José A. Martínez-Fortún y Foyo.

¡Oh, Patria Mía!

Cuando ese investigador retomó la búsqueda informativa de documentos capitulares de San Juan de los Remedios, con profundo pesar hizo una anotación. En 1689 «No hay datos de este año y pocos de 1677 a 1688 », según suscribió al acotar el Apéndice Tercero de los Anales y Efemérides (1936), voluntad curiosa pocas veces superada desde entonces, y de la cual los historiadores jamás se cansarán de disfrutar.

Claro, nunca aparecerían porque el grupo litigante, formado por Jacinto de Rojas, Bartolomé del Castillo y Juan Jiménez, terratenientes con propiedades cercanas a Remedios, quedaron allá a pesar de los parentescos familiares con los Díaz de Pavia-Rojas de Pavia, los «conquistadores » de Santa Clara.

Dejaron entonces orquestadas, con mantones religiosos, una historia con los demonios del inframundo y el cobijo terrenal. Todo deriva en una obsesión económica, en última instancia geófaga, y que Santa Clara desde entonces llevó a cuestas durante varios siglos.

El 12 de enero de 1691 expiró el «plazo señalado para que los vecinos de Remedios abandonaran la villa y se trasladaran a Santa Clara, y entonces llegó a El Cayo el capitán Pérez de Morales en su papel de comisionado y de alcalde, acompañado por cuarenta hombres armados con escopetas, lanzas, hachas y machetes, para hacer cumplir el decreto », apuntó Martínez-Fortún y Foyo en tono soberbio y no de nostalgia.

Advirtió: «Solo se salvó del desastre la Iglesia y la casa de un regidor. Todo lo demás fue pasto de las llamas », advirtió. En tanto Manuel Dionisio González, en la Memoria Histórica de la Villa de Santa Clara y su Jurisdicción (1858), indicó que esas huestes hicieron más estragos que los corsarios y piratas, aquellos “invasores†del Tésico durante los engarces de siglos xvi-xvii, los de mayores incursiones.

De inmediato, unos asaltaban los puntos costeros y tierras del interior de Remedios, y los otros la «fuerza » desmedida. De los primeros, al menos alguna que otra vez sus habitantes acometieron, postura lógica, los más insospechables trueques comerciales con los extraños «viajeros » de los mares del Caribe, y con los segundos la resistencia tenaz por no abandonar lo que llamaron «terruño » en aquel tiempo.

Hay tanto que investigar e insistir en la historia, y en la cultura, que aún estamos en camino de saldar trechos, como dice aquel viejo documento que en 1840 divulgó la Sociedad Económica Amigos del País para explicar un curioso caso de «usurpación » de una población isleña por otra. Tal vez sea el único que exista entre nosotros los cubanos.

Aborda el «Expediente que siguieron los vecinos de S. Juan de los Remedios del Cayo, con motivo a la pretendida traslación de aquel pueblo a la villa de Santa Clara », y allí consta como el 17 de diciembre de 1765 en petición a Miguel de Garro y Bolívar, procurador general, se acordó que el 1 de junio de 1691, se llevara a efecto la partida de una población que peleó por subsistir. Era un decreto de Diego Evelino de Compostela, Obispo de Cuba, Jamaica y la Florida, y del Consejo de su Majestad el Rey,

Son mujeres las que lanzaron el reclamo. Declaran enfáticas que «nos hallamos en este lugar, patria nuestra, tan desoladas, con tantos disgustos, penalidades y calamidades (…) que no sabemos si estamos en este mundo o en el otro ». Es síntoma de intransigencia que, después de formado el pueblo cubano, tanto acompaña a todos.

De Santa Clara y de su gente, y de particularidades no muy extendidas hacia otros territorios cubanos, habla Conflictos de Identidad, el libro que suscribe Coll Ruiz. Es un texto que apela, desde el lenguaje de las Actas Capitulares, al lector que recorre la Jurisdicción, aquella fundada con el desgajamiento definidor de costumbres, sociedad, cultura y ontología histórica.

En 1762, cuando la invasión y toma posterior de La Habana por fuerzas inglesas, el cuerpo de Regidores de Santa Clara, sin distinción de color o raza (hombres libres, esclavos, ricos o pobres), se alistó para repeler la agresión. Advierte el escritor, que eso constituyó un «obstáculo » a la expansión hacia el oriente del país. Similar actitud efectuaron en defensa de las costas de Remedios-Trinidad. Era la única vía para defender lo propio, y lo después nuestro.

Es esencia una manera de hurgar en la historia para observar el ser en la construcción discursiva, de imaginarios sociales, de ideología de grupo, así como de memoria y proyecto común. Todo es visto desde el reclamo de una minuciosa atención.

A este libro habrá que volver para comprender que muchos de nuestros problemas actuales, en conducción y particularidad, no son nuevos.

El sustento subyace en la identidad surgida a partir del establecimiento de un espacio geográfico, de actuación independiente, de liberalidad, desobediencia y autonomía. Ahí está aquel espíritu criollo gestado en la decisión de ser y estar en un punto de tiempo y el lugar geofísico para determinar el camino hacia lo propio y único, la identidad.