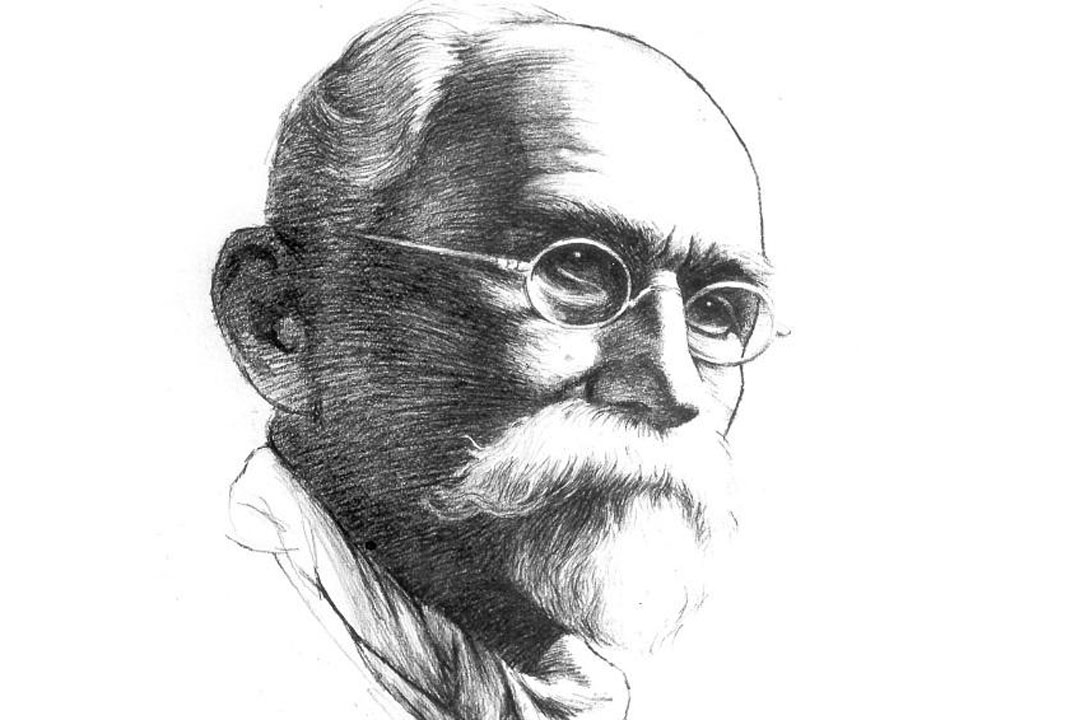

Ni dedicada íntegramente a él, esta edición podría abarcar la dimensión humana, política y militar del hombre que nació el 18 de noviembre de 1836, en Baní, República Dominicana, y después se entregó por completo a la independencia de Cuba, donde llegó a ser General en Jefe del Ejército Libertador.

La síntesis en torno a Máximo Gómez Báez puede mediar entre lo casi imposible y lo injusto, desde que, con apenas 16 años, se incorpora al ejército dominicano; o cuando, ya en Cuba, conspira en la zona de El Dátil.

Constan su alzamiento en armas, el ascenso a Mayor General por parte de Céspedes; la primera carga al machete, protagonizada por él, como preludio aterrador para el enemigo.

Hablo de quien, destituido del mando en 1872, por un mal entendido, asume después nuevas responsabilidades: reorganiza tropas en Camagüey y Las Villas, y se niega a integrar el movimiento para destituir a Céspedes como Presidente.

Exilio, espantosa miseria familiar en Jamaica, labranza en pleno monte para sobrevivir, prisión en la Fortaleza Ozama (República Dominicana) por conspirar en Cuba… nada lo doblega.

Puedo imaginar a Martí cuando, al pedirle que asumiera el mando militar en la futura contienda, Gómez responde: «Desde ahora puede usted contar con mis servicios». Y luego, el Manifiesto de Montecristi, el desembarco por Playita de Cajobabo, la Invasión a lomo de caballo y machete en puño, el épico cruce de la Trocha de Júcaro a Morón: inexpugnable según los españoles.

Brillante aquel lazo cuando, en aparente huida, retrocedía algunos kilómetros para arremeter en avance envolvente hacia Occidente, destruyendo líneas férreas y comunicaciones enemigas.

Desconcierto el de generales españoles, en La Habana, cuando eludía el combate abierto, se refugiaba en cayos de monte y reaparecía en la retaguardia, con acciones breves y fulminantes.

Irreparable el dolor por la caída en combate de Maceo y de su adorado hijo Panchito. Pero continuó, incluso tras el fatídico fin de la guerra; porque Gómez sigue siendo Gómez.

En su ensayo Porvenir de Cuba, expondría: «… y ahí tenemos la Ley Platt, eterna licencia convertida en obligación para inmiscuirse los americanos en nuestros asuntos».

Preclaro, indoblegable, sugiere crear las Milicias Cubanas, con unos 15 000 hombres que harían «innecesaria la intervención de tropas americanas y de la misma Guardia Rural».

El 17 de junio de 1905 cierra los ojos, convencido de que «encima del suelo empapado con tantas lágrimas y sangre no debe ondear más que una bandera, la que amparó al ideal sagrado de la Patria».

Comenzaba, en verdad, a vivir el hombre que un día dijo: «Mis grados, mi significación política, truncada en momentos solemnes de la historia, mis glorias cercenadas y todo eso no vale nada, es efímero, pero nadie me podrá negar nunca que fui un soldado leal de las libertades de Cuba. Eso me basta y no quiero más». (Pastor Batista Valdés)