Las manos, vestidas por una piel rugosa cual traje gastado, acarician el papel. Comienza por la última página, como siempre, hasta recorrerlo de atrás hacia delante. Un camino inverso que se ha convertido en rutina. Ríe a carcajadas con una caricatura. Asienta con la cabeza, lee unos párrafos en alto, invita a su mujer a dar su opinión. No siempre concuerda con lo que lee; otras veces, hasta quisiera felicitar al periodista por escribir lo mismo que piensa y vive día a día.

Como no sabe mucho de computadoras, su hija lo ayuda a encontrar el sitio. Pone en el buscador www.vanguardia.cu. Con ansias busca los artículos que ya leyó y deja sus criterios, polemiza con otros foristas, mientras ella, con amor y paciencia, teclea cada párrafo y entre ambos se empeñan en que las ideas queden limpias y directas.

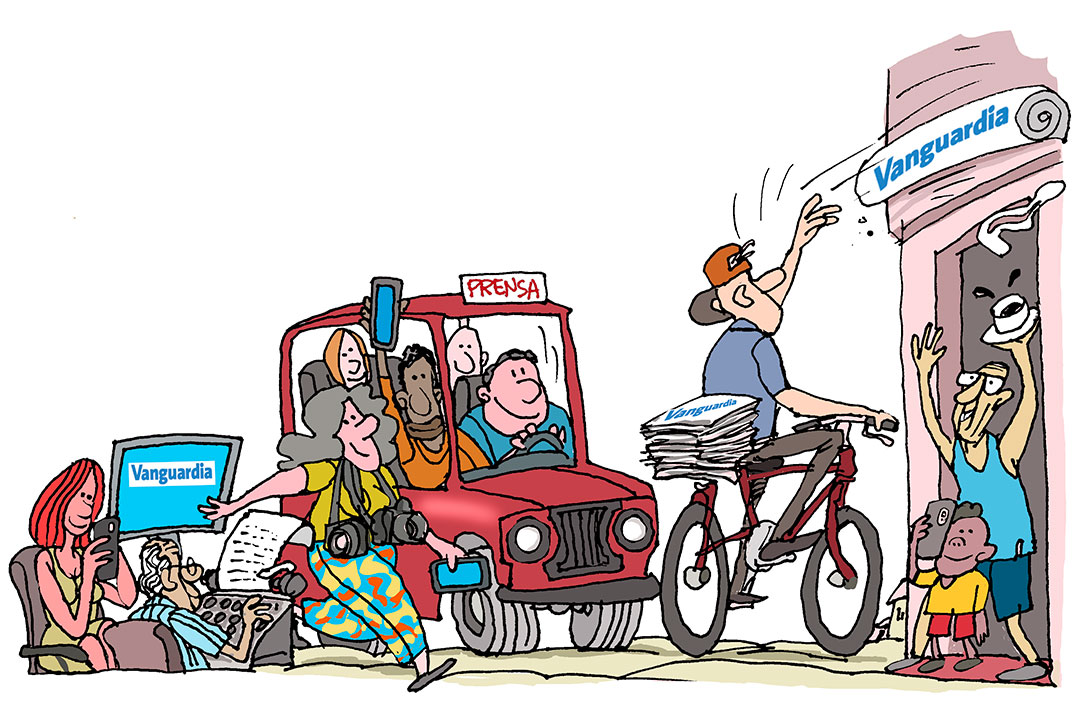

En el sofá, con la flojera típica de una adolescente, la nieta acaricia la pantalla del móvil. De arriba hacia abajo y viceversa. Nunca se ha leído un periódico, pero sí lo ha visto en las redes sociales. Por el grupo de WhatsApp de Vanguardia le avisa a la abuela el día que les toca el agua y descarga, para toda la familia, las páginas de Melaíto.

Pero para el abuelo nada sustituye el placer de esperar el periódico cada sábado en la mañana. Ya tiene la taza de café lista. Se balancea en el sillón para leer. Minutos antes, un cartero lo había lanzado por la ventana enrollado tan perfectamente que podía colarse por cualquier hendija. Siempre pasa apurado en su bicicleta azul. Pedalea por todo el reparto y se levanta bien temprano, cuando la luz comienza a besar la noche.

A esa hora suele llegar el camión cargado de ejemplares al Correo. Cada uno salió como «pastelito» de un «gran horno». Toda la madrugada los trabajadores gráficos convirtieron ruedas inmensas de papel en periódicos impresos. Sólo bastaron unos cuantos clics para transmitir hacia el poligráfico, página por página, la edición. Una última ojeada, revisar las fechas y los créditos para darlo como terminado.

Antes, las correctoras, nuestras damas imprescindibles del idioma, ya habían auscultado los textos, con la misma pose de un buen médico que examina hasta los más mínimos detalles. Las diseñadoras le dieron cuerpo en la página: eligieron los colores, las mejores imágenes, la cantidad de columnas.

Cada trabajo periodístico ya había pasado por un proceso de revisión después de que el periodista lo entregara. Un buen rato pasó en busca de las fuentes, celular en ristre, indagando cifras, datos, insistiendo para que le dieran declaraciones. El jeep rojo lo acompañó en su safari tras la noticia. Ahora sólo le queda organizar las ideas y comenzar el fastidioso proceso de transcribir.

Abre la laptop en el silencio armonioso de la oficina. La página en blanco, esa matriz vacía a la espera de la concepción, comienza a recibir, en ráfagas, las letras de la historia. El sonido de las teclas resulta casi imperceptible. Pero no siempre fue así.

La Redacción tenía el bullicio de un montón de máquinas de escribir. Cada letra había que presionarla con fuerza, y el ritmo llevaba la pasión del manotazo y la campanita que avisaba que una hoja se deslizaba por los rodillos negros.

En cualquier lugar del edificio, ubicado en la calle Céspedes, n.o 5, el Patriarca se sentaba a hacer lo que mejor sabía hacer. Roberto González Quesada tomaba la hoja en blanco, la colocaba en el artilugio, golpeaba las teclas con denuedo. Las letras se convertían en palabras que formaban oraciones y párrafos. Se escuchaba el quejido de cada teclazo. Una vida empuja y desgarra la vulva impoluta. Un periódico llamado Vanguardia acababa de nacer.