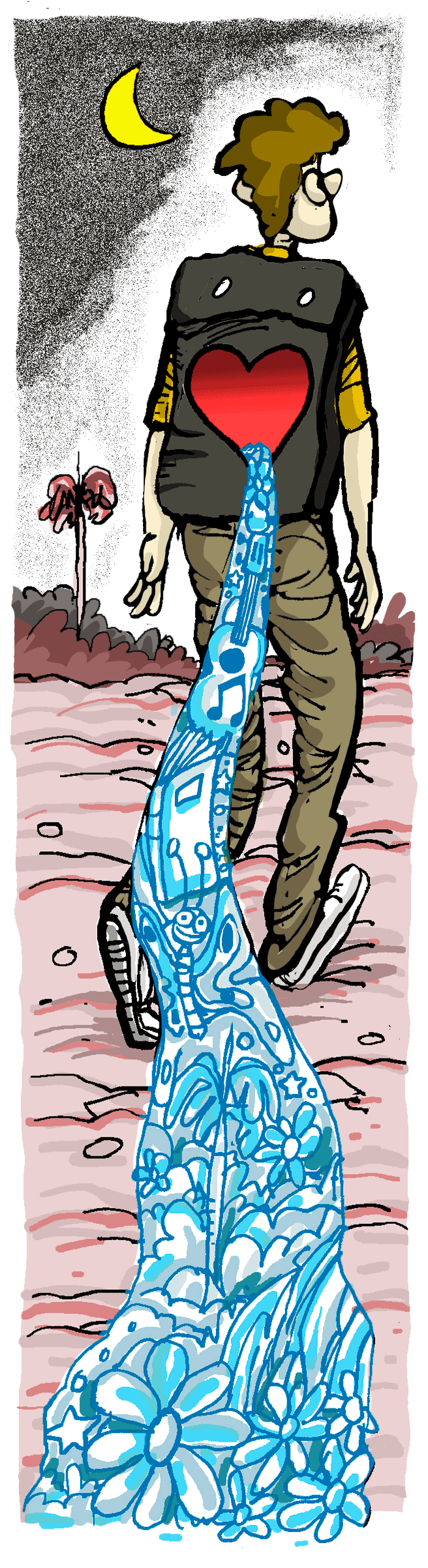

Después de calzarse los zapatos a prueba de caminatas con extensión incierta y sorpresas en el terreno, se protegió con gorra y mangas largas para mitigar las «caricias» del sol, guardó en la mochila una merienda que serviría de almuerzo y salió bien temprano, como cada mañana, con el propósito de sanar almas.

La indagación en la escuela por los estudiantes cuya conducta o situación académica y familiar inquieta a los profesores, el intercambio con los beneficiarios del Sistema de Atención a las Familias (SAF), la preocupación por la vitalidad de los servicios; el seguimiento a los núcleos en estado de vulnerabilidad, a personas adultas mayores o en situación de discapacidad, embarazadas y madres con múltiple descendencia; el acompañamiento a víctimas de violencia, la atención a los desvinculados del estudio y el trabajo; la labor educativa con niños, adolescentes y jóvenes; el diálogo con los vecinos que le salen al paso, con el delegado de circunscripción y otros líderes de la comunidad, directivos de entidades y representantes de las organizaciones políticas y de masas, entre otras muchas tareas invisibles, le aprietan la agenda y el reloj, pero le expanden la sensibilidad, las ganas de ayudar y el ansia transformadora.

Este podría ser el día a día de Veidys Cabrera González, quien se incorporó al Programa de Trabajadores Sociales, junto a una amiga, cuando no tenía una vocación definida, sin saber que se convertiría en su profesión, y actualmente se desempaña como jefa del Departamento de Asistencia Social en el municipio de Encrucijada.

Hoy, lidia con múltiples desafíos relacionados con la búsqueda de la intersectorialidad, para articular un sistema de prevención social eficiente que permita identificar los problemas, trabajar con las familias y prevenir sus conductas y modos de actuación; despojar la mentalidad asistencialista y lograr que los ciudadanos sean capaces de reconocer sus principales problemáticas y qué requieren para su transformación social en el entorno comunitario.

También podría ser la rutina de Dashiel Espinosa Hernández —graduado en la Escuela de Formación de Trabajadores Sociales de Villa Clara Abel Santamaría en el 2007—, quien ha transitado desde la labor en una circunscripción hasta la subdirección de Trabajo y Seguridad Social, en Remedios.

En las comunidades donde actúa —algunas de ellas pertenecientes al Plan Turquino Bamburanao— tiene bien identificadas y caracterizadas las problemáticas sociales, el liderazgo (positivo y negativo), las instituciones, los servicios que se prestan y los que están carentes. Dedica especial atención a la desvinculación laboral, el trabajo informal, el alcoholismo o la presencia de bebedores sociales, y trabaja, junto a los grupos de prevención y otros actores institucionales, en aras de contribuir a la superación de dichas problemáticas.

Un ejército por completar y preparar

Durante la rendición de cuenta de la gobernadora villaclareña ante el Consejo Provincial del Poder Popular, en diciembre de 2024, Yaniris Hernández Vento, vice ministra primera de Trabajo y Seguridad Social, identificó el completamiento de la plantilla de trabajadores sociales como el principal desafío de Villa Clara en cuanto a la política social y los mecanismos de focalización y protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

«Es la provincia con más bajo completamiento de la plantilla en el país: de 1517 plazas aprobadas, solo el 70 % están cubiertas y hay más de 400 circunscripciones sin trabajadores sociales», detalló.

Menos de un mes después, el pasado 21 de enero, el tema fue objeto de análisis en la reunión del Buró Provincial del Partido, donde se expuso que la plantilla se encontraba cubierta al 55 %.

Más cualitativo que cuantitativo debe ser el enfoque desde el cual se articula el trabajo social en Cuba, pues no basta con asegurar la presencia de uno en cada circunscripción si su quehacer no está a la altura de las demandas del entorno en el cual se desenvuelve. Hacia esa dirección se orientan todos los espacios de formación y superación en el territorio.

De acuerdo con María Dolores Castro González, directora del Instituto Provincial de Estudios Laborales (IPEL), desde el 2023 se imparten cursos elementales para dotar de herramientas necesarias a los recién incorporados a tan humana labor. Para extender la capacitación fuera de la cabecera provincial, trabajadores sociales con mayor experiencia y habilidades para comunicar se desempeñan como facilitadores en cada uno de los municipios, luego de recibir la asesoría de profesores del Departamento de Sociología de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV).

«Rectorado por el propio departamento, se imparte el Técnico Superior en Trabajo Social, que en su primera edición fue exclusivo para Santa Clara, y ahora se abrió en todas las localidades, excepto en Cifuentes, Camajuaní y Manicaragua, donde los centros universitarios municipales (CUM) no contaban con el claustro necesario para asumir la docencia», refirió Castro González.

Los primeros graduados del Técnico Superior pueden elevar su preparación mediante la Licenciatura en Trabajo Social, que comenzó a impartirse en la UCLV este curso escolar.

Además, la colaboración con el Ministerio de Educación para la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada mediante la enseñanza técnico-profesional permitió abrir el Técnico Medio en Trabajo Social para estudiantes egresados de 9.º grado en toda la provincia.

Como otros espacios de superación, la directora del IPEL destaca los talleres anuales dedicados a socializar las mejores experiencias, desde los consejos populares hasta el nivel nacional, convocados en los municipios entre los meses de febrero y abril, y en la provincia, para mayo.

Hacia la profesionalización

En el libro El trabajo social. Su aporte a la emancipación humana, un colectivo de profesores-investigadores del Centro de Estudios Comunitarios (CEC) de la UCLV expone que el trabajo social constituye disciplina científica y profesión, pues le corresponde tanto la construcción de saberes, teorías y métodos como su aplicación.

Según los autores, el trabajo social se centra en el estudio de las regularidades y contradicciones entre las necesidades sociales de individuos o colectivos y las respuestas institucionales —asociadas a las políticas públicas y los servicios— para su satisfacción.

Si se aspira a un desarrollo humano sostenible, habrá que lograr la participación popular para satisfacer, además de las necesidades materiales, las de índole cultural y espiritual. En tal sentido, la preparación de personas, familias, colectivos laborales o comunidades necesitados de apoyo social, así como de instituciones implicadas en darles respuestas, no solo debe centrarse en la solución de los problemas, sino también en la prevención.

Otro encargo del trabajo social consiste en potenciar la conciencia de los ciudadanos sobre situaciones que generan malestares y no siempre se cuestionan porque las consideran normales, y estimular proyectos con enfoque de autodesarrollo, de manera que favorezcan estrategias organizadas, solidarias, participativas, críticas, democráticas y revolucionarias.

Convertir a los individuos y colectividades en sujetos de cambio, capaces de encarar y transformar la realidad para elevar su calidad de vida, exige trabajar con la persona y no con los problemas, poner énfasis en el contexto y superar lógicas asistencialistas o paternalistas.

«Si atribuimos al trabajo social la máxima de promover la conversión en sujetos de aquellos que hoy son considerados objetos de la asistencia y el control social, necesariamente ese trabajador social tiene que autotransformarse, como parte del proceso que está conduciendo», aseguró la Dra. en Ciencias Sociológicas Idalsis Fabré Machado, investigadora del CEC.

La profesionalización de los trabajadores sociales constituye uno de los desafíos en el contexto cubano actual. Para Celia Marta Riera Vázquez, también Dra. en Ciencias Sociológicas e investigadora del CEC, no solo implica la formación en aulas universitarias, sino también un estatus institucional que legitime su condición como mediadores por excelencia en la transformación social.

«Se trata de una actividad que no admite improvisación. El trabajador social no puede quedarse con el diagnóstico de problemáticas sociales, tiene que comprenderlas como manifestaciones de un todo preñado de contradicciones, que deben ser develadas y tratadas en la práctica. El trabajador social profesionalizado no es un operario, sino un profesional que piensa, proyecta, planifica, conduce, acompaña procesos de transformación, para superar críticamente las prácticas sociales que generan exclusión y que conducen a grupos y personas a situaciones de vulnerabilidad», amplió la investigadora.

Fabré Machado distingue en la profesionalización una dualidad entre los aspectos académico-científico y práctico-transformador. Por lo general, se ha preponderado este último en detrimento de todo el arsenal teórico, metodológico y conceptual imprescindible para alcanzar mejores resultados en el proceso de intervención o acompañamiento.

Entre los conocimientos que deben nutrir la formación del trabajador social, la académica señala los aportes de las denominadas ciencias sociales, que enriquecen la capacidad inter multi y transdisciplinar; todo lo relacionado con la concepción del ser social y la sociedad como sistema de relaciones, el componente ideológico —porque no es una profesión apolítica o desideologizada— y el sistema de valores que responde a la sociedad donde ese trabajador social se gesta.

«Es casi una síntesis de múltiples elementos incorporados a diferentes disciplinas científicas, relacionados con aspectos estructurales de la sociedad, la cultura organizacional del trabajo, el análisis de las desigualdades, los fenómenos vinculados a la vulnerabilidad, la pobreza, la marginalidad; los procesos asociados a la educación, las construcciones de género… Debe ser una formación integral, que articula elementos de los ámbitos individual, grupal, colectivo, organizacional e institucional, porque el trabajo social tiene que moverse en todos los estratos de una sociedad», especificó.

En cuanto a las competencias, la investigadora considera que deben ser tan múltiples como los conocimientos: capacidad para el trabajo colectivo, habilidades comunicativas; dominio de prácticas dinámicas asociadas al liderazgo, la mediación, la negociación, el manejo de determinados conflictos. «Por supuesto, no todas serán adquiridas como parte de su proceso de formación, sino que se incorporan con la práctica cotidiana, según las características del escenario donde se desarrolla».

Fluctuación y reconocimiento social

«Ha fluctuado mucho la fuerza en la provincia y hemos perdido muy buenos trabajadores sociales formados por el Programa. La imagen del trabajo social se ha deteriorado, porque cuando las personas se sienten desatendidas, no dicen “Ana”, sino “los trabajadores sociales”.

«Muchas razones influyen en esa fluctuación: el salario de tres mil y tantos pesos para personas que viven en el terreno, sin un medio de transporte, una capa por si llueve ni un lugar donde almorzar. Además, cuentan con poco reconocimiento social, en numerosos barrios prima la falta de compromiso, y el nivel de subordinación los frena, porque se les exigen resultados para los cuales no tienen facultad o autoridad. Enfrentamos un gran reto, pero hay que asumirlo si queremos lograr esa profesionalización para que las personas se impliquen y ayuden a transformarse a sí mismas, en medio de todas las carencias y los problemas», asevera María Dolores Castro González.

Luego de tres años de experiencia como trabajador social, Oslian Machado Pedraza, que actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Asistencia Social en Ranchuelo, menciona, entre las cuestiones que obstaculizan la labor y desmotivan a quienes la asumen, la excesiva burocracia, las limitaciones económicas del país y los bajos salarios, que no se corresponden con las exigencias de un técnico que se desplaza por zonas extensas y de difícil acceso, en la mayoría de los casos.

Para Dashiel Espinosa Hernández, urge romper barreras: «Trabajador social puede ser todo aquel que tenga voluntad, disposición e interés, no importa si es licenciado, máster o doctor en Ciencias. No es menos cierto que debe ser un profesional preparado, pero la capacitación existe, a través del IPEL y sus facilitadores, las direcciones de Trabajo y los CUM.

«El salario hoy debería estar al alcance de los precios y la dinámica del día a día, porque esa persona tiene que dejar solucionado un grupo de problemas en su núcleo familiar para poner su mente y su tiempo a disposición de los otros. Asimismo, resulta necesario que estén identificados debidamente con un uniforme y un carné, como en los inicios del Programa.

«Lo demás se gana con el respeto y la moral, para eliminar las trabas de la burocracia, agilizar trámites, facilitarles a las personas lo que necesitan y ayudarlas a superar la situación de vulnerabilidad» añadió.

Por su parte, Veidys Cabrera González enuncia otras demandas para posibilitar el ejercicio profesional: la conciencia administrativa y el reconocimiento en las comunidades de la necesidad del trabajo social y la prevención, la participación activa de las entidades con plazas por cubrir en las ferias de empleo; la vinculación de las personas que se encuentran alejadas del estudio y del trabajo, como aporte a la propia economía familiar y contribución a la sociedad en general. Tampoco desconoce los obstáculos de la burocracia y la baja remuneración económica.

«En mi criterio, hace falta que el trabajo social adquiera un estatus institucional y que sus prácticas recurrentes asistencialistas sean superadas críticamente por otras dirigidas hacia la transformación social, que partan del diagnóstico de situaciones de riesgo y del reconocimiento de que, en esas situaciones de riesgo o vulnerabilidad, tanto individuos como grupos humanos tienen potencialidades para ser sus propios sujetos de transformación.

«Entonces, es urgente cambiar las condiciones y las maneras en que la sociedad percibe al trabajador social. Dejar de verlo como un “bombero del Estado”, como dice la trabajadora social e investigadora argentina Nora Aquín, y convertirlo en un profesional que contribuya con su acción al proyecto de emancipación y de justicia social que está en el ideal de nuestra Revolución», enfatizó la profesora Riera Vázquez.

El futuro del trabajo social

A pesar de tantos reveses y carencias, alienta la esperanza de quienes se sobreponen y perseveran para seguir contribuyendo al bienestar de los otros.

Oslian Machado Pedraza encuentra la mayor satisfacción en la oportunidad de ayudar y transformar la situación de un núcleo familiar con las herramientas que tiene a su alcance.

«Me satisface asesorar, asistir, mediar, para ayudar a las personas con algún tipo de vulnerabilidad; llevar de la mano a aquellos que no cuentan con el apoyo de familiares, acompañarlos y brindarles lo mejor de mí», esboza Dashiel Espinosa Hernández entre las razones que lo motivan.

A Veidys Cabrera González le gusta llegar a las familias, sentir sus problemas como propios, ponerse en el lugar de otros, tender la mano a quienes en ocasiones no necesitan más que saberse escuchados o atendidos, y seguir sanando almas, como pidió el iniciador de un programa que tiene muchísimo que aportar todavía.

Al indagar sobre cuán cerca está Cuba de conseguir y sostener el trabajo social que merece y necesita, las doctoras Celia Marta Riera Vázquez e Idalsis Fabré Machado destacan, como aspectos positivos, la mirada crítica y los cuestionamientos que se han generado en la sociedad, impulsados por el presidente de la República y asumidos, también, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En la apertura y progresiva extensión de una carrera universitaria dedicada al Trabajo Social advierten una oportunidad para concretar la profesionalización de quienes deben impulsar la superación de las brechas de inequidad e injusticia social resultantes de las contradicciones que atraviesa la sociedad cubana actual. Además, resaltan la ventaja de contar, entre los claustros del técnico superior y la licenciatura, con profesores que vivieron de cerca la iniciativa de Fidel, nacida hace 25 años.

«Esa potencialidad hay que redescubrirla y convocar a muchos trabajadores sociales formados bajo aquella idea del Comandante en Jefe y que en un momento dejaron de serlo, para que contribuyan a este cambio de cualidad en el trabajo social. Se necesita comprensión por parte de quienes dirigen los procesos, y reconocimiento a esos trabajadores sociales que deben ir caminando hacia la profesionalización», aseveró Riera Vázquez.

«Todavía hay mucho camino por avanzar, pero se están dando pasos hacia un trabajo social cada vez más coherente con su propia esencia y con lo que necesita la sociedad cubana de hoy, que no es el asistencialismo, sino la promoción de un sujeto capaz de lograr su autodesarrollo desde una conciencia crítica; protagonista y no beneficiario del proceso de transformación.

«Es un momento positivo en el cual nos enrumbamos a rescatar y actualizar lo que ya habíamos logrado construir, y encaminarnos hacia el objetivo de conseguir un trabajador social cada vez más competente, más preparado y en mejores condiciones para enfrentar los retos a los que hoy tiene que dar respuesta», concluyó Fabré Machado.