¿Qué implica cuidar y recibir cuidados? ¿Cuánto sabemos sobre una necesidad que se nos puede presentar en cualquier momento de la vida? ¿Se limita el cuidado a casos de enfermedad o discapacidad? ¿Es una cuestión de edad? ¿Nos cuidamos adecuadamente?

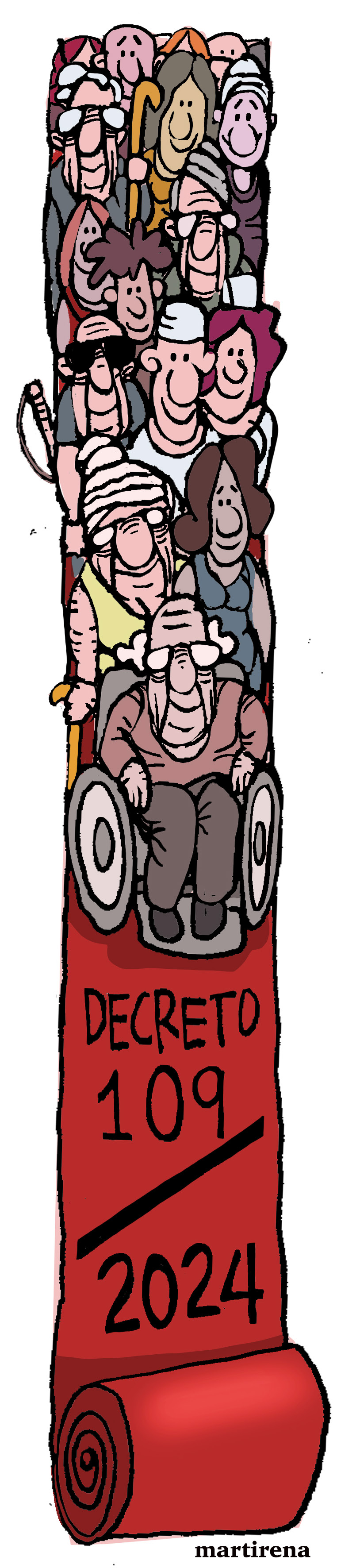

Sobre estas y otras interrogantes se propone reflexionar Vanguardia, a raíz de la entrada en vigor del decreto 109/2024, una norma jurídica imprescindible, anhelada y profundamente humana, pues tiene como objeto la creación del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida en Cuba.

Los cuidados en ley

El decreto del Consejo de Ministros denomina cuidados a la «función social de asistencia y apoyo que se materializa por medio de un trabajo, remunerado o no, destinado a maximizar la autonomía y el bienestar de las personas que, por razón de la edad, enfermedad o discapacidad, se encuentran en una situación de dependencia y requieren ayuda para la realización de los actos esenciales de la vida diaria».

El Sistema tiene como objetivos: contribuir a la redistribución de los cuidados entre los diferentes actores sociales y económicos, y al interior de las familias, sin discriminación de ningún tipo; reconocer la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo; favorecer la autonomía y el bienestar de quienes requieren cuidados de manera temporal o permanente y de las personas cuidadoras, y reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, así como los aportes económicos y sociales de las personas que cuidan.

Uno de los componentes del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida son los servicios, que se pueden brindar por personas naturales y jurídicas, estatales y no estatales. Quienes los requieren pueden recibirlos en instituciones con alojamiento (hogares de ancianos, centros psicopedagógicos, hogares de niños y adolescentes sin amparo familiar, hogares maternos, entre otros), en centros de día (círculos infantiles, casas de cuidado infantil, seminternados, casas de abuelos), en el hogar o a distancia (a través de las tecnologías de la información y la comunicación). También pueden resultar beneficiados con transferencias monetarias, desarrollo de capacidades a través de actividades pedagógicas, culturales y deportivas, así como soluciones y ayudas técnicas (bastones, andadores, sillones de ruedas, prótesis auditivas, lentes y otros productos que favorecen la autonomía funcional).

Por su parte, las personas cuidadoras pueden recibir capacitación, certificación (la brinda el sistema de Salud y constituye un requisito obligatorio para quienes perciben remuneración), servicios de respiro (actividades recreativas, culturales, deportivas y otras dirigidas a que descansen, y al cuidado de su salud física, mental y emocional), licencias con retribución o sin ella en el ámbito laboral, y servicios de apoyo a la actividad de cuidados (lavanderías, mensajerías, atelier, elaboración de alimentos, entre otros).

Otros componentes del Sistema, también detallados en el texto jurídico, son las regulaciones, la formación y capacitación, la información y el conocimiento público, y la comunicación, en aras de generar un cambio cultural que trascienda el pacto silencioso entre quien provee y el que recibe los cuidados, contribuya a eliminar estereotipos sexistas y discriminatorios, redistribuir las funciones y promover la corresponsabilidad.

De la implementación, monitoreo, control y evaluación del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida se ocupan la comisión gubernamental y los grupos provinciales y municipales para la Atención a la Dinámica Demográfica, junto a los observatorios demográficos que se les adscriben.

La voz de la ciencia

A juicio de las doctoras en Ciencias Yamila Roque Doval y Lucrines Azcuy Aguilera, profesoras e investigadoras del Centro de Estudios Comunitarios (CEC) de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), se trata de uno de los ejemplos más recientes del vínculo entre las ciencias sociales y la política. La simbiosis salta a la vista en un texto que contiene resultados de numerosas investigaciones, y debe articularse con otras legislaciones, políticas, programas y servicios para lograr una implementación coherente.

En la construcción del consenso, las expertas estiman fundamentales los aportes de las redes cubanas de Estudios sobre Cuidados y de Estudios del Trabajo, coordinadas por las doctoras en Ciencias Magela Romero Almodóvar y Mirlena Rojas Piedrahita, respectivamente.

Si bien mantienen su núcleo en La Habana, ambas redes han conectado a todo el país, a través de universidades, centros de investigación, proyectos comunitarios y experiencias de asociaciones, y se han dedicado durante años al estudio de temáticas sociales de gran interés.

En aras de consolidar la visión integral de los cuidados, el propio decreto 109/2024 plantea una relación directa con la Constitución de la República, el Código de las Familias y el proyecto «Trabajo No Remunerado», del macroprograma «Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social del Programa Nacional de Desarrollo Económico Social 2030».

No obstante, Roque Doval y Azcuy Aguilera hacen referencia a otras normas jurídicas que también contribuirán a crear una conciencia social, como el decreto ley 69/2023 «Sobre la Mediación de Conflictos», las legislaciones relacionadas con el trabajo, la seguridad social y la maternidad, y el Código de niñez, adolescencias y juventudes; estas últimas, en proceso de actualización y aprobación, respectivamente.

Asimismo, destacan los nexos que deberá establecer la ley sobre los cuidados con políticas y programas ya existentes o que deben incorporarse, para garantizar una completa implementación. La transformación de las comunidades en situación de vulnerabilidad, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la atención a la dinámica demográfica y el diseño de servicios sociales accesibles constituyen algunos puntos de contacto para la construcción de una sociedad cada vez más armónica, amigable y sana.

«Muy importante es la relación del decreto con las estrategias de desarrollo que hoy existen en todas las provincias y los municipios, en función de la autonomía local. El cuidado no es homogéneo, sino que depende de las características socioeconómicas y demográficas de cada territorio, y se diversifica mucho más cuando llegamos a los consejos populares y las circunscripciones.

«Habrá lugares donde los adultos mayores sean el grupo que más visibilicemos, pero no podemos descuidar a los jóvenes, las personas en situación de discapacidad y las mujeres, no solo las embarazadas, sino también las que se encuentran entre los 40 y los 65 años, porque sobre ellas recae, generalmente, el cuidado de otros, y descuidan el propio», detalló la doctora Yamila Roque Doval.

«Debemos pensar, también, en el cuidado de la fuerza productiva de los territorios, porque la dinámica demográfica en nuestra provincia muestra elevados niveles de envejecimiento, un fenómeno irreversible que contrae la fecundidad, aumenta la población con 60 años o más y disminuye la económicamente activa. ¿Qué estamos haciendo para cuidarla?

«Esa fuerza de trabajo incluye a un número significativo de personas de 60 años y más, activas laboralmente, ya sea porque aún no se han jubilado o porque lo hicieron y luego se recontrataron. ¿Cuán flexibles podemos ser desde los empleos, para mantener esa fuerza altamente calificada y para la cual no tenemos un reemplazo?», agregó la doctora Lucrines Azcuy Aguilera.

De igual manera, hicieron énfasis en la necesidad de situar la lupa sobre los hombres —con menor esperanza de vida que las mujeres—, cuyo cuidado, generalmente, queda en manos de madres, esposas e hijas, debido a estereotipos de género arraigados en la educación familiar y social. Muchos de ellos, cuando se hallan solos, presentan dificultades para autocuidarse y asumir labores domésticas, de ahí que constituyan mayoría en casas de abuelos y hogares de ancianos.

A desmitificar el cuidado, visibilizarlo desde toda la diversidad de actores sociales implicados e incluir en el análisis perspectivas poco típicas, también instan las investigadoras del CEC.

Entre las cuestiones más significativas señalan el rol institucional de Salud Pública, la prevalencia del cuidado informal, las experiencias en la capacitación y certificación de cuidadores desde los consejos populares, la reflexión sobre los cuidados paliativos para el final de la vida, la responsabilidad individual del autocuidado, la necesidad social de cuidarnos unos a otros, las mediaciones de género, color de la piel y desigualdades sociales; la diversificación de los servicios orientados al bienestar físico, mental y emocional de quienes reciben cuidados y de las cuidadoras; el consumo responsable, la prevención de enfermedades y hábitos tóxicos, la relación sana con el medioambiente y la preservación de otras especies con las cuales cohabitamos, la accesibilidad y el ordenamiento de los espacios físicos urbanos, la organización del tránsito y la prevención de accidentes, la higiene comunal, la mirada prioritaria a los entornos rurales y el vínculo con la política de atención a la ruralidad, la importancia de la educación y la comunicación, la garantía de seguridad, el enfrentamiento al delito, el cuidado y autocuidado de las personas reclusas en instituciones penitenciarias, y la gestación de proyectos comunitarios desde los barrios.

Con más interrogantes que las planteadas al inicio y un sinfín de puntos de partida para nuevas indagaciones, nos deja este primer acercamiento al cuidado, un asunto que debemos asumir como derecho y deber ciudadano, enfocado en la vida y la dignidad humana, con implicaciones económicas, sociales, culturales, jurídicas, afectivas, emocionales y otras que iremos descubriendo ¡y cuidando! en los siguientes análisis.