Mucho nos hemos quejado del confinamiento obligatorio desde marzo de 2020. Protestamos por el aislamiento hogareño, la distancia de los amigos y familiares, el aburrimiento crónico, los planes pospuestos, la despensa medio vacía, la incertidumbre de los contagios diarios, la agonía de los graves y el dolor de las partidas sin tiempo a decir adiós.

Por más que nos cueste creerlo, no hacen falta pandemias para que se manifiesten el tormento físico y psicológico de un encierro, el dolor ajeno y propio en la misma carne, y la voluntad humana como salvoconducto a la vida detenida. En 1871 un joven de 18 años publicó la prueba más contundente.

"Dolor infinito debía ser el nombre de estas páginas". Cuando un grito vuelto oración inicia así un texto, nada bueno deben esperar los lectores. Pero la curiosidad felina mueve a algunos a descubrir por qué su autor insiste en que si Dante conociera el presidio, "hubiera desistido de pintar su infierno".

El presidio político en Cuba no fue una alegoría, como Abdala, para dejar escapar las ideas propias en la voz de un personaje. Fue la realidad de los prisioneros políticos de la isla, vivida por un muchacho de 17 años, quien solo necesitó unos meses para poner palabras a cuanto vieron los ojos, cuanto sitió la piel y cuanto gimió el alma.

No se ocultó detrás de las metáforas para restregar en la cara a los diputados españoles todo el horror que causaba la "integridad nacional" a los hijos de esta colonia de ultramar. ¡Con qué maestría lo hizo! Parecía un periodista veterano quien llenó de testimonios las páginas, escasas para su memoria turbulenta, pero más que suficientes para dibujar y esculpir en detalles aquel "cementerio de sombras vivas", como él insistió en llamarlo.

Un lector ávido de aventura superficial cedería a la advertencia de dolor infinito. Se perdería la prosa que en medio de tanto desastre no deja de deleitar, no pasa de moda. Un lector en busca de evasión encontraría el patriotismo martiano en textos y discursos maduros. Aquí lo dice, aquí declara cuán dichoso se siente de guardar en sus llagas el dolor de la patria: "El orgullo con que agito estas cadenas, valdrá más que todas mis glorias futuras".

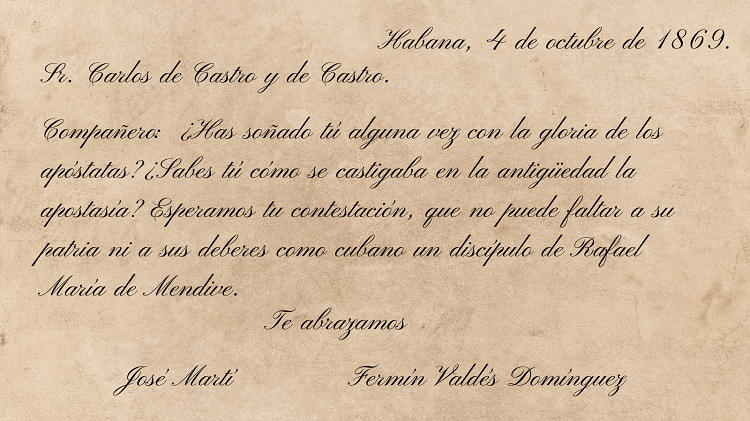

Esa devoción tantas veces incomprendida por sus padres españoles valía más que los voluntarios que apaleaban, pisoteaban, arrastraban y abofeteaban a sus hermanos de suelo en plena calle; los mismos que buscaron sedientos la prueba incriminatoria en casa de Fermín Valdés Domínguez. Ese amor incondicional valía más que Carlos de Castro y de Castro, el apóstata que no merecía el honor de ser discípulo de Rafael María de Mendive.

Por extraño milagro, el amor de Martí hacia Cuba le impedía odiar a quienes rompían espaldas con el palo y arrancaban "a cada paso un quejido". Lástima sintió por el comandante del presidio que cerraba los ojos frente al superlativo del abuso; por el médico que recetaba "baños de cantera" a los enfermos y "tenía la viruela en el alma".

Tantas ganas tenía de calmar con su dolor las penas ajenas, que se decía sin derecho a derramar lágrimas donde otros lloraban sangre. Aquel niño con el alma avejentada por el horror escondió cuanto pudo las llagas de la vista de su padre, hizo hasta lo imposible por contener las lágrimas al hombre inclinado sin consuelo sobre las marcas imborrables de los grilletes, y a su madre escribió:

Mírame, madre, y por tu amor no llores:

Si esclavo de mi edad y mis doctrinas,

Tu mártir corazón llené de espinas,

Piensa que nacen entre espinas flores.

La historia de Nicolás del Castillo estremece todavía. Con 76 años y una cabeza cuyo espacio se disputaban canas y sangre, el anciano siempre tuvo tiempo para esbozar sonrisas entre muecas de dolor. Lino Figueredo tenía 12 años cuando llegó al presidio con la única certeza de pasar allí otros diez. Miró extrañado la ropa y los hierros, aunque la realidad del pico en la mano y la cal viva en los pies no tardó en explicarse por sí sola. Tenía tanta fortaleza de espíritu, que se arriesgaba al castigo para evitar el desmayo de su amigo Ramón, de 14 años.

Pocas pinceladas bastan para apreciar la historia del negro Juan de Dios, un centenario desprovisto de razón, obligado a pasar en el "cementerio de San Lázaro" las últimas sonrisas inconscientes; el negrito Tomás, de 11 años, condenado también; el joven Delgado que a sus 20 años buscó la libertad en el suicidio, pero el fracaso lo condenó otra vez.

Un lector que no conozca el discurso martiano se conformaría con la descripción sádica, con el escalofrío efímero. Se perdería cuánto sacó el joven Pepe de aquel encierro: la determinación de aunar voluntades de todos los colores, edades, credos y tamaños para extirpar el cáncer colonial que oprimía la garganta y sujetaba con manos de hierro el pecho de Cuba. Los meses como presidiario hicieron más llevaderos los años del exilio y afinaron su sensibilidad.

No se convirtió en un hombre amargado ni en un ser que muestra arrogante las heridas de guerra. Amó a su familia, admiró como pocos el alma femenina, se extasió con los paisajes y la vida de los países donde vivió, cultivó amistades eternas y no le faltaron palabras dulces para nombrar la belleza apreciada.

El encierro le dejó secuelas crónicas que nunca usó como excusa para faltar a su deber de cubano. A fuerza de voluntad José Martí convirtió al presidiario, al exiliado, al perseguido, al insurrecto en Héroe Nacional, Apóstol, Maestro y el más universal de los nacidos en este país.

Ni Martí ni el presidio político cubano han encontrado igual. Ciento cincuenta años después, su relato sigue siendo una lección de "cuánto el alma es libre en las más amargas horas de esclavitud", de que ningún confinamiento pone límites a la capacidad humana de crecer y ser mejor que toda la adversidad.