Un amigo de la infancia invitó a recorrer el barrio. Las calles son casi idénticas a las apreciadas en las últimas seis décadas. Palmo a palmo reconozco el lugar. Acaso alguna que otra fachada de vivienda cambió su apariencia. La gente sigue apegada a un idéntico gracejo popular. En el trayecto le comento que perdura el imaginario colectivo para nombrar las cuadrículas, casi rectas, que definen el territorio y nadie las reconoce con sus denominaciones actuales.

Allí están Amparo y Rodrigo, las invariables en sus titulares. En tanto en otras calles, con apelativos actuales, se resisten a olvidar los anteriores.

Así descubrimos lugares y aparecieron saludos, y llegó una interrogante casi generalizada al escuchar que el «[…] origen del Condado se remonta a un conde fantasma, un noble español que nunca pisó la isla de Cuba…»

Tal vez como repite la Enciclopedia colaborativa en la red cubana (EcuRed): «[…] fundado alrededor del año 1700, fue creado a partir de la compra de esas tierras por un conde español que nunca vino a Cuba y al cual le vendieron las peores tierras existentes entonces, no cultivadas; sin embargo, nos dejó su título nobiliario…»

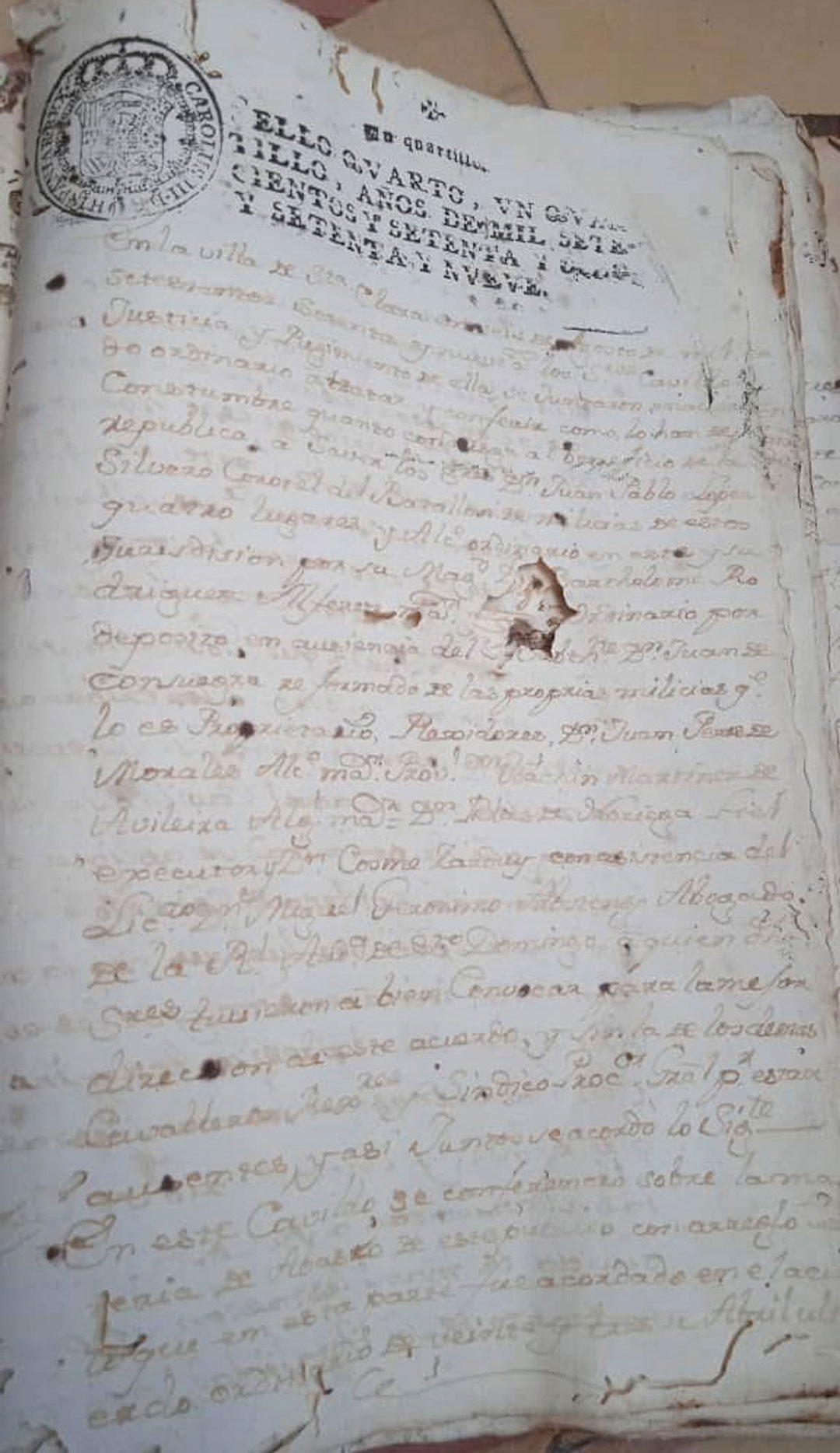

Esos son dos de los criterios, diferentes en sus autorías y con similares principios, expuestos a boca de jarro por el amigo. No quedó más remedio que mirarlo de soslayo, justo cuando días atrás se celebró el aniversario 246 de lo que hoy es el Condado, sitio poblacional que, a ultranza, tuvo su fundación originaria en tierra aledaña al arroyo de la tenería, según consta en las actas capitulares del Ayuntamiento de Santa Clara.

—¿Deseas las aclaraciones?, dije en tono diáfano.

—¡Magnífico!, acepto encantado, añadió el otro.

Acerca del barrio, Manuel Dionisio González en Memoria histórica de la villa de Santa Clara y su jurisdicción (1858), especifica en la nota 98: «Se ignora cuál sea el verdadero origen de este nombre». Entonces, ¿cómo endilgarle Condado a partir de la existencia de un noble fantasma que adquirió la posesión de esos primeros suelos? Por otra parte, todo territorio sometido a una autoridad titular constituye un condado. Allí se ubicó el rastro y corral del Concejo de Gobierno para la crianza de animales, con régimen administrativo. Es lo más próximo, digo, al apelativo del lugar. Previo a la solicitud de tierra realenga en el paraje aledaño al arroyo de la tenería, el 6 de agosto de 1779, cinco lustros antes hubo reclamos de terrenos para levantar un tejar. El 15 de julio de 1757 se pensó en mudar el corral del Concejo y quitar de allí la tenería, pero la demanda fue rechazada hasta que llegó la fecha que marca los 246 años.

Quienes apelan al «conde que adquirió tierra y jamás la ocupó», considerado el hecho leyenda o mito de poca monta, olvidan las primeras ordenanzas municipales, escritas por Alonso de Cáceres en 1574 y con vigencia durante casi dos siglos y medio, según la solicitud del Ayuntamiento de la Habana y obligatoriedad de cumplimiento para toda Cuba.

De las 88 ordenanzas escritas por Cáceres hay principios jurídico-administrativos que regulan la posesión de tierra vinculada con una Real Cédula de junio de 1513 —promulgada luego de la fundación de las primeras villas y del desgajamiento territorial que dio nacimiento años después a Santa Clara—, y donde se especificaba que la persona solicitante debía residir en la jurisdicción.

Amigo, de leer esas ordenanzas, de la 64 a la 68 usted verá que la tradición apelativa de tal «conde» es ficticia y no tiene correspondencia con la historia. En el caso de la ordenanza 67 se precisa: «Que cuando se considere algún solar, se le dé en condición que lo pueble dentro de seis meses y que si en dichos seis meses no lo poblare y fuese edificado el tal sitio, se le puede dar a otra persona que lo pida…». En tanto la 68 refrenda: «Que la persona o personas a quien se concediese un solar o sitio para cualquier ganado está obligada a poblar en el término, y que sin poblarlo no lo puedan vender ni traspasar a otra persona alguna…». De hecho, la posible historia de existencia del susodicho «conde» queda eliminada.

¿Del tipo de suelos? ¡Claro!... Pésimos para los cultivos. Tienen poca capa vegetal sobre serpentinas, siempre aptos para la ganadería. Y precisamente fue lo que más se extendió en esa zona, según L' Île de Cuba, primera parte (1844), de Jean Baptiste Rosemond de Beauvallon, el viajero martiniqueño-guadalupano que hizo recorridos por la región central del país.

Ahora, ¿cuándo aparece por vez primera el término Condado en las actas del Ayuntamiento? Eso ocurre con reiteración a partir de la segunda década del siglo xix, principalmente en las solicitudes de solares que, de 1821-1822, se hicieron en Santa Clara.

Cuenta Manuel Dionisio González, y lo legalizan las actas del Ayuntamiento, que se «[…] pensó hacer allí una ermita con el nombre de Santa Ana […]; no se sabe qué causa sería la que pudo impedir la ejecución».

Que fue un territorio geográfico muy humilde, de idiosincrasia notable y de estirpe rebelde en el decurso de la historia de la región. Eso lo expone Nicolás Guillén en su sección «Motivos», suscrita en el periódico Hoy correspondiente al domingo 8 de marzo de 1942, cuando acota: «Trátese, por si ustedes no lo saben, del barrio más pobre de Santa Clara. Es desde luego el único sin pavimentar en una ciudad que —ejemplo excepcional en el interior de la República— está pavimentada de por vida en sus dos terceras partes».

Entonces de qué hablamos, mi amigo. Allí, en las márgenes del río Bélico, está la construcción civil —en mal estado— de un lavadero público, de los cuatro que en mayo de 1887 sufragó Marta Abreu para la población pobre, principalmente, de Santa Clara. También, en Virtudes y San Miguel reside la última obra de caridad ideada por la Benefactora de la Ciudad: el asilo para ancianos desamparados que desde 1913 comenzó a prestar servicios.

Del Condado, el barrio en adopción, hay muchas más historias que contar, pero basta por hoy. Otro día, caro amigo, vendrán nuevos periplos por aquellas calles de antaño que, antes y ahora, suelo recorrer con placer.