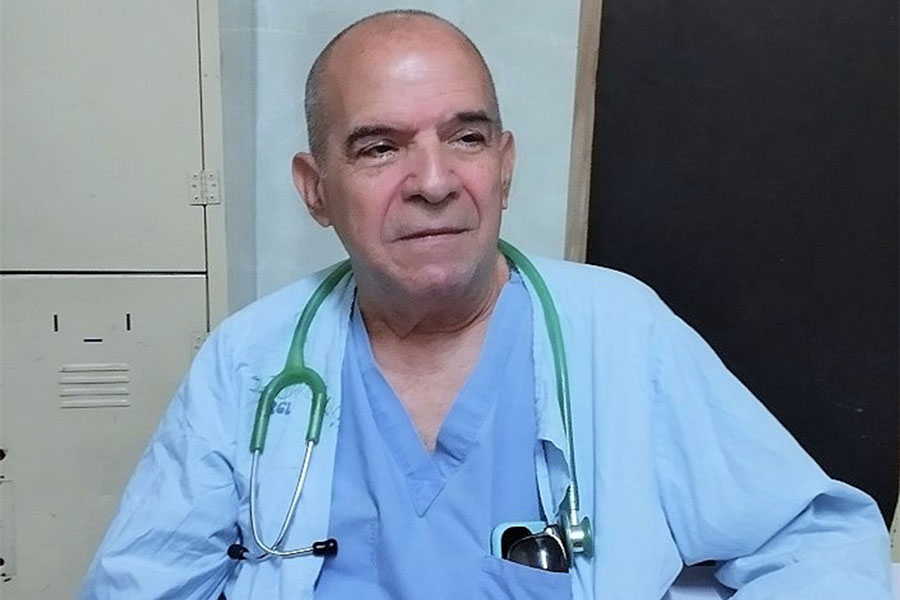

El Dr. Raúl González Leal siente la paternidad de innumerables infantes villaclareños y de otros lares. Está consciente de que el niño necesita de su médico, sobre todo cuando aún no habla o no sabe decir qué se siente, y su única manera de expresarlo es el llanto.

«Hay que determinar lo que le sucede para devolverle su vitalidad, por ello escogí Medicina y, dentro de ella, la Pediatría», confiesa cuando repasa una parte de su vida a punto de celebrarse el aniversario 65 del hospital pediátrico José Luis Miranda, de Villa Clara.

Para lograr sus objetivos marchó a La Habana, donde estudió los tres primeros años de la carrera. En el cuarto curso regresó a su provincia, sin existir aún el Instituto de Ciencias Médicas.

«Era una pequeña aula en el entonces Hospital Viejo, con profesores que hicieron cátedra y los tengo siempre presentes en mi mente, porque de cada uno aprendí lo suficiente para continuar el camino».

No puede olvidar a los profesores Ángel Díaz Alba, Francisco Martínez Delgado, Antonio Artiles Artiles. «Cada uno me nutrió de sus saberes y me enseñaron los rasgos principales de la profesión».

La vida se remonta a sus antecedentes. El Dr. González Leal conoció lo que sería su futuro hospital mientras cursaba la secundaria básica, durante el proceso de orientación vocacional a fin de motivar a los educandos para que se dedicaran a la Medicina.

«En aquella ocasión estaba un eminente neurólogo, el Dr. Antonio Diez Betancourt, que fue director de esta institución y de quien aprendí lo que era la hidrocefalia, por poner un ejemplo. Alcanzó su celebridad por la dedicación al diagnóstico y manejo de las enfermedades heredometabólicas en la Pediatría, y todo aquello fue cautivándome».

En 1981 González Leal llegó hospital pediátrico villaclareño, luego de haberse graduado como médico en 1975, junto a 74 compañeros.

Después, el matrimonio, el nacimiento de sus dos hijos, la especialidad de I grado en Pediatría, antecedida por su servicio social, que le posibilitó definir su inclinación por el perfil de la medicina dedicado a la infancia.

La República Popular de Angola lo recibió en 1988. Estuvo tres años por esas tierras, cuando tenía el diplomado en Terapia Intensiva, alcanzado en instituciones hospitalarias habaneras, lo que le permitió asumir este servicio destinado a los cubanos en medio de la guerra angolana.

«A mi regreso, con los avales necesarios, me concedieron la dualidad de especialista de II grado en Pediatría y en Cuidados Intensivos de esa rama, sin dejar a un lado la superación para transitar por las categorías de instructor, asistente, auxiliar, hasta llegar a profesor consultante».

—Si hablamos de servicios hospitalarios, ¿en cuáles ha dejado su huella?

—He rotado por varios, y siempre digo que mi formación como pediatra se la debo a esta rotación. Me ayudó mucho trabajar con la Dra. C. Berta Vergara Domínguez durante cinco años en Hematología. Hice urgencias en Cuerpo de Guardia por dos años con la Dra. Arelys Rivero. Pasé por la sala de Cardiología cuando aún no existían cardiólogos pediatras como tal, solo un compañero de La Habana.

—Hay inclinación hacia el paciente grave. ¿Por qué?

—Son momentos muy complejos para la criatura, la familia y el personal médico y paramédico. En mi caso, es importante la sonrisa de un niño. Es mi mejor aliciente cuando se logra la mejoría, el regalo más grande que puedo recibir.

«Estar con el niño día a día, constatar que abre los ojos y desaparece la palidez de la piel, es algo incomparable. ¿Qué más se puede pedir?».

—Y cuando resulta imposible lograr esa sonrisa. ¿Qué significa para el médico?

—He llorado y mucho, junto a los familiares, porque nunca se piensa en ese desenlace. La vida es también esperanzas, que no se pueden perder, y si avizoraba, dada la experiencia médica, esa partida, era callado, sufriendo.

«Recordaba la época de la COVID-19; sin embargo, no se puede olvidar la del meningococo, que nos llevó a perder muchos infantes. Algo verdaderamente terrible. Llegaban a diario siete, ocho, quizás más casos en situación crítica, y por su estado sabías cuáles iban a rebasar y cuáles no. Niños que experimentaban una sola manifestación purpúrica y en poco tiempo se diseminaba. Fue muy duro».

—¿Cuál es su criterio sobre el examen físico del niño y lo que se conoce popularmente como «ojo clínico»?

—A veces lo olvidamos. Tiene que ser exquisito y de suma importancia ese «ojo clínico». Aplicar la experiencia, sobre todo, trasmitirla, no quedarte con ella. Hay que enseñar lo que aprendimos. Son importantes los libros, las revistas; pero lo ganado con los años, observar al muchacho, estar con él, no puede subvalorarse, sobre todo en pacientes graves.

—¿Suple esa visión las tendencias actuales de remitirse a internet y a otras vías sin tener en cuenta la vivencia directa?

—No todo se circunscribe a un celular. Les pregunto a los alumnos: «¿Ustedes ya consultaron el libro? ¿Valoraron a los autores indispensables?». Y me responden: «Profe, hice un resumen con otras notas». En eso hay que educar también, y decirles: «No podemos estudiar por resúmenes ni apuntes de clases, hay que profundizar». No es descartable el resumen, yo los hacía, pero a partir de interpretaciones propias, porque resulta imposible estudiar por síntesis ajenas.

—En estas experiencias, entre tantos servicios por los que ha pasado, ¿hay algún caso que no puede olvidar?

—Son tantos, pero están los niños de Cardiología, que llegaban «morados» y los perdíamos. No quiero detenerme mucho… Les tomo aprecio, cariño y los tienes en la «unidad cerrada», sin saber si es de día o de noche, con el sonido de los monitores. A veces vas por la calle y una mamá pregunta si no me acuerdo de ella, y cuando me hace la síntesis de su niño, entonces recuerdo.

—En lo personal, ¿es partidario del padre o la madre acompañante?

—Siempre lo he sido, ahí están mis alumnos, a quienes les digo que se identifiquen con ellos, que establezcan la comunicación, porque tienen información que no se puede subvalorar.

—La ética, ¿indispensable?

—De vital importancia, no puede olvidarse, sobre todo en estos tiempos tan duros.

—¿Cuáles son los valores o principios que, a su juicio, debe tener un médico?

—Mis dos hijos son médicos. Raulito e Ibis Aurora llegaron a la casa un día y dijeron que habían pedido Medicina, y lo único que les respondí fue: «Si la pidieron, hay que estudiar mucho». Hicieron su camino sin el empuje de papá. Tenían que ganar su propio prestigio, por sus esfuerzos, incluso, ni en el examen de especialidad de mi hijo estuve presente.

«Pienso que el respeto a la profesión, la superación constante, vencer obstáculos, acompañado de dignidad y ética son insoslayables».

—Desde su punto de vista, ¿qué les falta a los estudiantes y médicos de hoy?

—Experiencia y decisiones. A veces hay una especie de práctica directiva de que «hay que hacer esto porque lo indica determinada persona», sin valorar la situación; hay que enfrentar esta tendencia y hacer lo que realmente vale y resulte más consecuente.

«Vemos llegar pacientes a esta unidad de Cuidados Intermedios, donde trabajo, que realmente no son de gravedad, y esta decisión significa un gasto de recursos que pudieran derivarse a otros que le hacían falta».

—¿Ha pasado por el ejercicio docente?

—Desde el inicio. Por cada una de mis etapas.

—Aunque están bien relacionadas la asistencia y la docencia, ¿podría escoger entre una y otra?

—No se pueden separar. Yo tengo que ver al muchacho, asistirlo y enseñar a los demás. Se me hace imprescindible ir al hospital, y por ello estoy recontratado.

—¿Qué le aconseja a quienes practican la automedicación en niños?

—Error total. Escucho en la calle a personas que admiten el suministro de determinado fármaco porque a otro niño le hizo muy bien, sin ningún tipo de prescripción. Cuando puedo me acerco y les preguntó quién se lo indicó. Hay mucha cultura médica popular; sin embargo, cuidado con sus efectos.

«Cuando llega un medicamento, lo estudio; pero no lo indico sin saber con seguridad lo que voy a recomendar. Hay productos que resultan armas de doble filo. Es necesario ver el prospecto, las particularidades del caso, y analizar mucho».

—Se acerca el aniversario 65 del Hospital Pediátrico. ¿Qué significación tienen para usted estas décadas entre servicios, consultas?

—Mi trayectoria aquí es mi vida, un logro que trasmito a las diferentes generaciones. Me agrada cuando pasan por mi lado profesionales que yo gradué y me dan las gracias. Es el mayor regocijo, y si volviera a nacer, sería de nuevo médico pediatra. No lo dudo nunca.