No hubo más versátil en la cultura cubana, así, como se definió de «hombrecillo insignificante », Feijóo supo ser. Con solo 14 años su creación autodidacta lo situaba en el paraje folclórico popular. Sus narraciones, poemas y dibujos dibujaron una Cuba de antaño, colorida y sutil, con el verdor y la fiebre de estos campos calentados a fuego lento por el astro sol.

Sus publicaciones se hicieron esperar, no fue hasta 1934 que se trasladó a Cienfuegos y se vinculó con integrantes del grupo Orígenes, que publicó Camarada Celeste (1944), Aventuras con los aguinaldos (1947) y Beth-el (1949), entre otros.

Entre tantos sueños que lo ataban de pies y manos, extremo con extremo, tierra y cielo de un mismo tirón, estuvo Ateje, revista de existencia efímera debido a la carencia de recursos económicos para subsistir. Y es precisamente en el revistero cubano donde está recogida gran parte de su obra crítica y poética.

Si me preguntan a mí cuál fue el momento que más destacaría de la vida de Samuel Feijoó, diría que el inicio de su labor editorial en la Universidad Central «Marta Abreu » de Las Villas.

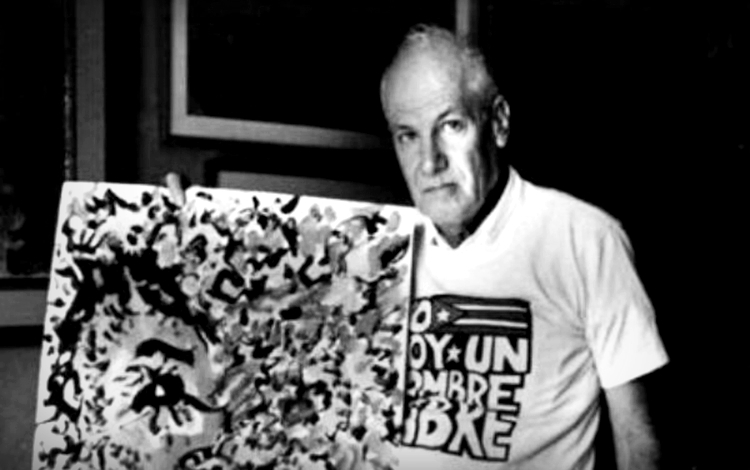

Fue en los 60 del siglo XX cuando su espíritu vivo se impregnó de ganas de hacer y el villaclareño se consolidó como una de las voces indispensables de la intelectualidad cubana. Poemario tras poemario, cuentos tradicionales y exposiciones pictóricas quedaron para siempre en el imaginario popular del país.

Muchos decidieron recordarlo como el narrador costumbrista del paisaje rural, entre verdes y décimas de una Cuba guajira, pero Feijoó fue más. Su obra ensayística apreciable, en la que destacan sus estudios sobre poesía cubana fundamentalmente los dedicados al estudio y evolución de formas poéticas como la décima y el soneto, es prueba fehaciente de su avidez investigativa.

Su afán por recopilar dicharachos, trabalenguas, refranes, adivinanzas, cuartetas, décimas antiguas e historias de guajiros, fruto de su laboriosidad etnológica lo llevó a caminar por campos y puebluchos. Regalo imprescindible que nos dejó obras como El negro en la literatura folklórica cubana (1980), Mitología cubana (1980) y Mitología americana (1983).

Islas y Signos se convirtieron en dos grandes tesoros de la universidad y de los villaclareños en general. Desde su obra plástica hasta su estilo desenfadado y cubano a más no poder impulsaron a la cultura popular hasta su máxima expresión.

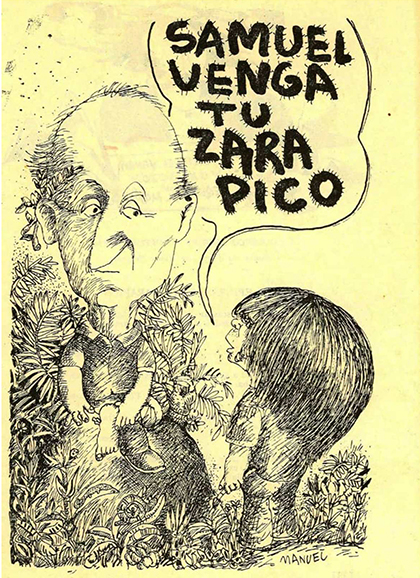

| Mes de marzo, treinta y uno, allá en San Juan de los Yeras nadie predijo que fueras un cronista santo y puro. Tan vivo como ninguno, tu nombre es identidad, es fuerza, cubanidad, sensible cual Zarapico volando, mientras me explico, respiras la eternidad. |

|

| Entrañable Zarapico, punta fina y costumbrista, luz de marzo, repentista, poeta blanco, exquisito. No hay en Cuba un guajirito ajeno al verso sin fin, al cantar de tomeguín que se escucha en tu garganta, cuando esta tierra levanta, las rimas de Juan Quinquín. |

|

| Historiador de la esencia Wampampiro en mi cuaderno, con tu Signos sempiterno te haces luz en transparencia. Perdona pues, la inocencia de esta fan que te idealiza, mi rima no te eterniza pero tu nombre grabado en esta tierra ha quedado, se te respira cual brisa. |